美国一票否决安理会草案,加沙的鲜血还会再流多久?

美国一票否决安理会草案,加沙的鲜血还会再流多久?

作者:莫祖明,民智国际研究院副秘书长、助理研究员

曾继儒,民智国际研究院助理研究员

据报道,当地时间17日晚间,加沙城的阿赫利阿拉伯医院遭遇空袭,造成至少500人死亡,遇难者多为患者、妇女和儿童。虽然目前以色列和哈马斯均否认对此次事件负有责任,但世界人民的怒火已被点燃,阿拉伯世界更是群情激愤,对本次袭击事件表示强烈谴责。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处主任专员菲利普·拉扎里尼(Philippe Lazzarini)10月17日报告称,尽管已定期向冲突各方发送坐标信息,但该机构位于加沙地带中部马格哈兹难民营的一所学校当天下午仍遭到袭击,目前已造成至少6人死亡。目前加沙地带的死亡人数已超3600人,其中包含以及至少11名巴勒斯坦记者、28名医务人员和14名联合国工作人员。

▲ 在近东巴勒斯坦难民救济和工程处媒体发布会上,菲利浦·拉扎里尼向媒体公布加沙地区目前情况。

哈-以冲突在第十一天之际便出现了这场空前的灾难,伤亡人数已接近俄乌冲突公布伤亡数的一半之多,这让国际社会愈发重视人道主义保护问题,各国舆论也将该问题推向国际舞台的聚光灯下。

现代国际法对于“诉诸战争权”进行了严格的限制。以色列及其盟友近日来反复强调的“自卫权”,作为《联合国宪章》所确立的禁止使用武力原则的例外,常常被部分国家用来“合法化”其单方面使用武力的行为。《宪章》第51条规定,国家行使自卫权的必要条件是“正在遭受外来武力侵犯”。

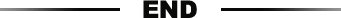

10月7日,巴勒斯坦被占领土加沙地带的伊斯兰武装组织哈马斯发动“阿克萨洪水”行动,造成了数百以色列人的伤亡。当天,以色列总理内塔尼亚胡便宣布进入战争状态,将对加沙地带的哈马斯发起“铁剑行动”。可见,以色列作出反击的选择是初步符合自卫的行使条件的,而这一点也得到了国际社会的普遍默认,尚未有国家明确对以色列的自卫权提出质疑和反对。

▲ 10月7日,哈马斯突然发动袭击后,以色列总理内塔尼亚胡发表电视讲话,称“以色列会摧毁哈马斯,为国耻报仇”。

然而,国际法还对自卫权的形式与程度有所要求,而点燃国际舆论的也正是以色列那远超其自卫所需的反击烈度。以色列对加沙实施持续断水、断电、断粮、断燃料的“全面围困”,从海、陆、空对加沙实施的猛烈轰炸几乎没有中断过。据统计,截止至10月17日,加沙地区的巴方伤亡人数已是以方的两倍以上。显然,以色列的自卫行为已超过了合理和合法的限度。

虽然国际法条文中未明确规定自卫所需符合的相称性标准,但“程度上的相称性”得到了习惯国际法和国际司法实践的支持。在1986年尼加拉瓜诉美国“军事与准军事活动案”中,尼美双方都承认合法行使自卫权的标准之一是符合相称性。国际法院在该案中亦指出,只有与武装攻击成比例的和对此作出反应所必要的措施才是合法自卫,这是在习惯国际法上已完全确立的一项规则。

▲ 10月9日以色列对加沙地区的封锁情况图。图中橙色线为封锁线,白色部分为加沙地带。实际上加沙地区自2007年起就处在以色列的封锁之中。图片来源:OCHA, AI Jazeera

与此同时,近日来,在哈-以冲突中的事件也极大超出了国际人道法所规定的限制。令国际社会与联合国震惊的以色列加沙北部撤离令和10月17日加沙阿赫利阿拉伯医院遇袭,即是本次冲突中违反国际人道法的典型案例。

10月13日,以色列国防军向加沙地带北部居民发布撤离命令,要求该地约110万人在24小时内撤向南部。该行为涉及对冲突中平民迁移的问题。根据国际人道法习惯法第129号规则,除为有关平民的安全或迫切的军事理由所要求外,非国际性武装冲突各当事方不得基于有关冲突的理由,下令使平民和居民全部或部分迁移。虽然在此次撤离令中,以色列宣称其目的是将平民撤离交战区,然而,根据习惯法131号规则,若由于安全或必要军事行动的原因发生迁移,“应采取一切可能的措施,使平民居民能在满意的住宿、卫生、健康、安全和营养的条件下被收留”——而目前来看,以色列并未充分提供此类保障。

▲10月13日,以色列要求加沙北部全部民众在24小时内撤离至南部,图中粉色区域为撤离区,黄色区域为安全区。来源:ABC News

而17日加沙医院的遇袭事件则是对国际人道法中区分原则的明晃晃的违背。根据国际人道法习惯法1和7号规则,冲突各方被明确要求在军事冲突中区分平民和战斗员、民用物体和军事目标。在实践中,民用设施被认定为“军事目标”的前提是“对其进行攻击可为己方带来明确的军事优势”,而加沙之医院显然不符合该情况。

同时,冲突中轰炸造成的平民、医护人员、联合国人道主义工作人员和记者的伤亡,以及对白磷弹的使用(白磷弹的使用显著超出其必要的军事目标)也明确提示国际社会,其行为背离了区分原则和适度原则。此外,在明知的情况下,这也严重违反习惯国际人道法对尊重和保护人道救济人员(31号)、尊重和保护平民新闻记者(34号)、禁止使用引起过分伤害或不必要痛苦性质的作战方法和手段(70号)的规则。此外,上述行为也违背了关于尊重和保护医务和宗教人员与物体(第7章)和给予妇女儿童特别保护(第39章)的规则。

▲ 加沙医院成为一片废墟

在哈-以冲突中,哈马斯组织和以色列在冲突一开始就均已采取了令人闻之骇然的举措,公然对国际人道法原则和规则进行了违背。这与俄乌冲突在事件初期采取了较为克制的行为有所不同(尽管根据联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克今年3月的报告,冲突方在局势加剧后确采取了所谓“侵犯人权、违反人道法甚而触及战争罪”的行为)。

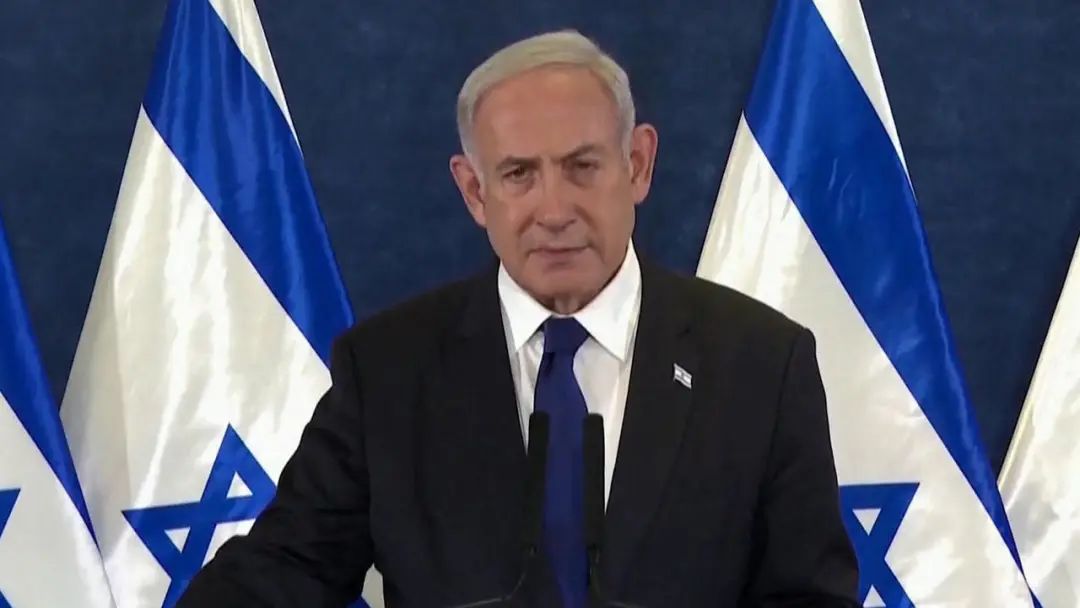

作为国际性武装冲突(International armed conflict),俄乌冲突完全适用《日内瓦公约》、《第一附加议定书》以及其他习惯法中关于武器使用和人权保护的规则。俄乌双方在初期也均承诺遵循一系列关于减少敌对行动造成的不必要痛苦和苦难、作战方式和手段限制、平民和战俘保护的规则。双方在初期对于民用设施的回避、采取攻击行动前的提前预警以及限制使用非制导导弹和集束弹药等“不分皂白”的武器也正回应了这一点。此外,在俄罗斯今年7月宣布退出“黑海倡议”前,该倡议也成为冲突双方减少冲突影响外溢的典型案例。

▲ 《日内瓦公约》被认为是国际人道法的重要组成部分,是约束战争和冲突状态下敌对双方行为规则的权威法律文件。

当然,遗憾的是,虽然冲突初期双方保持了一定程度的克制,而国际人道法的确也起到了限制冲突后果的作用,但随着冲突升级,俄乌冲突中违反国际人道法的行为也最终升级,甚而出现所谓“布恰事件”等令国际社会震悚与不安的事件。

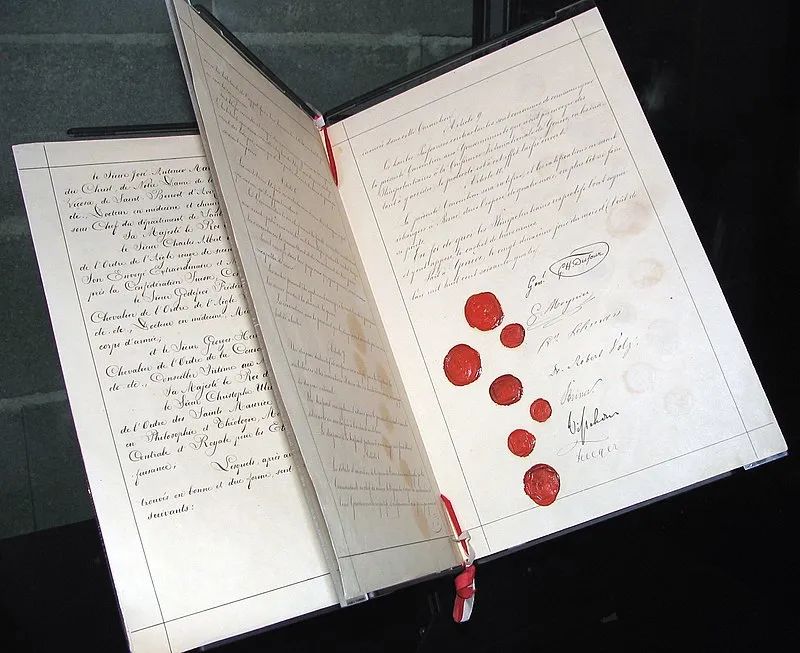

对于加沙北部阿赫利阿拉伯医院发生的人道主义灾难,巴以双方各执一词。以色列前数字部门媒体官员曾在社交平台上发帖称,以色列方面空袭了这家被认为是哈马斯据点的医院,但随后该贴遭到删除。随后,以色列国总理内塔尼亚胡表示,是伊斯兰圣战组织杰哈德向以色列发射的火箭弹偏离了轨道。巴勒斯坦方面则对以色列前后不一的言论进行了驳斥,并认为以色列应当对本次事件负责。

▲ 以色列前官员在X(原推特)上发布推文称以色列炸毁了加沙医院,随后又删除了这一推文。

与此同时,在地球另一面的纽约,联合国安理会也成为了哈-以冲突的“第二战场”。俄罗斯呼吁立即实行持久且受到“全面尊重”的人道主义停火决议草案,但因草案未对哈马斯进行谴责而遭受美国等国的反对,未获通过。

次日,巴西提出的呼吁“人道主义暂停”的决议草案在加入了对哈马斯予以谴责的内容后,获得了英俄弃权、包括中国、法国、日本在内12国支持的结果。尽管如此,该草案仍遭到美国一票否决,理由是决议草案未提及以色列的自卫权。在这次投票前,俄罗斯对巴西提出的决议草案曾提出两份修正案,要求加入谴责针对加沙地带平民和民用物体的无差别袭击以及呼吁人道主义停火的相关内容,但亦均未获通过。

必须承认的是,美国在本次冲突中暴露出了其对当下人道主义危机的漠视,并陷入了“你也一样”(Tu Quoque)的政治逻辑怪圈——即热衷于指责哈马斯的突袭,同时不断强调以色列所拥有的自卫权,试图论证以色列“师出有名”,而对于当下本地区更迫切需要解决的日益严重的人道主义危机却置之不顾。这将无疑加剧以色列及其盟友在哈-以冲突中的舆论和道义战场上面临被动的风险。

如今世界各地纷纷爆发了不同程度的抗议活动和针对哈-以冲突的游行,其中部分还面临当局禁令,被要求禁止支持巴勒斯坦。这不仅使得人道主义危局丛生,也令言论自由摇摇欲坠。而加沙地带平民则面临深重的人道主义危机,恐再成为国际政治博弈中的又一个牺牲品。

▲ 10月18日安理会上,美国使用否决权导致安理会关于加沙的人道主义的决议未能通过